रत के इतिहास में मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति को एक विशेष दर्जा दिया गया है। भारत के अन्य राज्यों की तरह ही मध्य प्रदेश में भी देवी-देवताओं से संबंधित कलाकृतियों एवं संस्कृति का एक परिपूर्ण दृश्य देखने को मिलता है। माना जाता है कि इस राज्य के लगभग एक तिहाई भाग में आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं जो खुद की परंपरा को जीवित रखने के लिए कला एवं संस्कृति के माध्यम से निरंतर प्रयास करते रहते हैं।

प्राचीन काल से ही मध्य प्रदेश की कला एवं शिल्प की एक विशाल विविधता रही है। माना जाता है कि किसी भी प्रदेश या देश की संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में शिल्प कला का विशेष योगदान होता है। मध्य प्रदेश में शिल्प कला के स्वरूप को आदिवासियों द्वारा विकसित किया गया है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में सदियों से मिट्टी के शिल्प बनाने के कार्य किए जाते हैं जिसके कारण इस प्रदेश की कला एवं शिल्प की परंपरा अन्य प्रदेशों के मुकाबले अधिक समृद्ध है। मध्य प्रदेश में शिल्प कला के कार्य निम्नलिखित तत्वों की सहायता से भी किए जाते हैं, परंतु हम केवल इस लेख में चित्रा कला यानी चित्राण कला की चर्चा व्यापकता के साथ करेंगे।

मिट्टी शिल्प – मिट्टी से निर्मित कलाकृतियों को मिट्टी शिल्प कहा जाता है। इस प्रकार के शिल्प का निर्माण मुख्यतः कच्ची मिट्टी से किया जाता है। मिट्टी से बने उत्पादों का उपयोग मूर्ति बनाने, कच्चे भवन का निर्माण करने, विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाने, सजावट आदि के कार्यों में किया जाता है। माना जाता है कि मिट्टी शिल्प का प्रयोग मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है।

धातु शिल्प – धातु शिल्प कला मध्य प्रदेश के गौरवशाली एवं समृद्ध इतिहास एवं संस्कृति को प्रदर्शित करता है। धातु शिल्प कलाओं में मुख्य रूप से सोने, चांदी, पीतल, जिंक, कांसे, इस्पात आदि धातुओं का उपयोग किया जाता है। इन सभी धातुओं की सहायता से विभिन्न प्रकार के उत्पादों को तैयार किया जाता है जिसका उपयोग गहने बनाने, बर्तन बनाने, भवन बनाने, सजावट करने आदि कार्यों में किया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में स्थित बैतूल नामक स्थान में अधिकांश धातु शिल्पकार धातु की सहायता से देवी-देवताओं के सुंदर शिल्प के निर्माण कार्य भी करते हैं जो विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सतना नामक जिले में कांसे की सहायता से विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुएं भी बनाई जाती हैं।

प्रस्तर शिल्प – प्रस्तर शिल्प कला एक प्राचीनतम कला है जिसमें प्राकृतिक पत्थरों को बेहतर ढंग से काटकर विभिन्न प्रकार के शिल्प का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक शिल्पकार अपनी क्षमता के अनुसार पत्थर को कुशलतापूर्वक काटकर उसे एक प्रकार की आकृति में परिवर्तित करता है जिसे प्रस्तर शिल्प के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रस्तर शिल्प की शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई है जहां अनेकों स्थान पर पत्थर को विभिन्न आकृतियों में बांटकर उसे एक मूर्ति का रूप दिया जाता है।

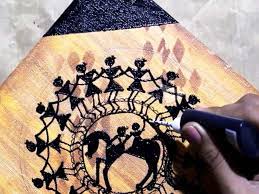

काष्ठ शिल्प – जिन कलाकृतियों का निर्माण लकड़ी या काठ की सहायता से किया जाता है उन्हें काष्ठ शिल्प के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल से ही मध्य प्रदेश में लकड़ी से बने उत्पादों का उपयोग व्यापक स्तर पर किया जाता रहा है। काष्ठ शिल्प में मुख्यतः लकड़ी के पहिए, घर के दरवाजे, सजावट की वस्तुएं जैसे उत्पाद शामिल हैं। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, धार, बैतूल, मंडला आदि क्षेत्रों में जनजातियों की एक प्रमुख परंपरा मानी जाती है।

छिपा शिल्प – छिपा शिल्प वह कला होती है जिसमें हाथों के द्वारा कपड़ों पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां की जाती हैं। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन नामक क्षेत्रा में सुप्रसिद्ध एक कला है। इस प्रकार की कला में मुख्य रूप से भील जनजाति के विभिन्न प्रतीकों को अंकित किया जाता है जो मध्य प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति मानी जाती है। छिपा शिल्प के द्वारा कपड़ों एवं साड़ियों को बेहद आकर्षक रूप दिया जाता है।

कंघी कला – प्राचीन काल से ही मध्य प्रदेश में उज्जैन नामक स्थान कंघी कला के निर्माण कार्यों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की जनजातियों में कंघी कला प्रेम एवं सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। कंघी से संबंधित कलाकृतियां मध्य प्रदेश के उज्जैन के साथ-साथ मंदसौर, नीमच एवं रतलाम जैसे क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से की जाती हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मौजूद बंजारा जनजाति के द्वारा विभिन्न प्रकार की कंघी बनाने का भी कार्य किया जाता है।

हस्त शिल्प – हस्त शिल्प वह कलाकृति होती है जिसमें एक शिल्पकार सरल उपकरणों या हाथों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। यह उत्पाद अधिकतर लकड़ी, मिट्टी, चट्टान, धातु, पत्थर आदि जैसे प्राकृतिक तत्वों के माध्यम से बनाए जाते हैं। हस्त शिल्प की विशेषता यह है कि यह पूर्ण रूप से हाथों के द्वारा निर्मित होते हैं। अतः इनमें किसी भी प्रकार की आधुनिक मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत कालीन, दरवाजे, मूर्तियां, खिलौने आदि जैसे उत्पाद आते हैं। हस्त शिल्प का निर्माण मध्य प्रदेश की प्राचीनतम संस्कृति को दर्शाता है।

चंदेरी एवं महेश्वरी साड़ी – मध्य प्रदेश का चंदेरी क्षेत्रा रेशमी एवं सूती साड़ियों के लिए विश्व भर में बेहद प्रसिद्ध माना जाता है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में महेश्वरी साड़ी की स्थापना श्रेया होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई ने की थी। यह साड़ियां इतनी बारीक होती हैं कि एक पूरी साड़ी एक मुट्ठी के भीतर आसानी से समा जाती है। प्राचीन काल में कपास के अत्यंत बारीक धागों से चंदेरी साड़ियों का निर्माण किया जाता था एवं इन साड़ियों को बुनने के लिए ढाका से बारीक मलमल के रेशे भी मंगवाए जाते थे। इस प्रकार की साड़ियों को विश्व भर की महिलाएं पसंद करती थीं जिसके कारण यह भारत के साथ-साथ, चीन, जापान आदि देशों में भी निर्यात किए जाते थे।

मध्य प्रदेश की अपनी शिल्प और चित्राकलाएं कितनी विविधताएं और जटिलताएं लिए हुए हैं ये हम उपरोक्त कथन से जान चुके हैं, यह शिल्प कलाएं व्यक्ति की मानसिकता के साथ-साथ उसकी कलात्मक क्षमताओं के बारे में भी व्याख्या करती हैं। इनमें से कुछ कलाएं विश्व विख्यात होने के साथ-साथ भारत के लिए सदियों से विदेशी मुद्रा का अर्जन करती रहीं हैं, इसलिए मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध संस्कृति, कला और इतिहास के लिए जाना जाता है। प्राचीन मूर्तियों से लेकर जीवंत लोक संगीत और नृत्य तक, मध्य प्रदेश में सभी के लिए कुछ न कुछ है। यह खजुराहो मंदिर, सांची स्तूप और मांडू किले महाकाल की नगरी जैसे कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का भी घर है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इस्लाम के अपने अनूठे मिश्रण के साथ, मध्य प्रदेश आगंतुकों को सांस्कृतिक अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगाने का अवसर प्रदान करता है।

आज यह बताना भी यहां उपयुक्त एवं अति आवश्यक है कि वर्ष 2014 में जब से माननीय प्रधानमंत्राी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है विशेषकर मध्य प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से कौशल योजना द्वारा होने वाले लाभों के माध्यम से धार्मिक स्थलों, जैसे महाकाल उज्जैन के सौंदर्यीकरण के बाद पर्यटकों के अधिक आवागमन इत्यादि से व्यापार और शिल्प कलाओं ने ऐतिहासिक वृद्धि की है और देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा के अर्जन से अपना योगदान दिया। ये शिल्प कलाएं स्वरोजगार को उत्पन्न करने के लिए युवाओं और नई पीढी को न केवल आकर्षित कर रही हैं बल्कि बेरोजगारी जैसी समस्याओं के उन्मूलन में योगदान कर

रही हैं।

- शामभवी अग्रवाल